История создания отечественных пистолетов-пулемётов. Часть 4

Итак, первые попытки создания отечественного пистолета-пулемёта, несмотря на, казалось бы, «провальные» результаты, тем не менее дали определённый ценный опыт. А вот с пониманием того, что справиться с поставленной задачей «с наскока» не получится, всё обстояло гораздо хуже. В ход пошёл «директивно-административный ресурс» в виде постановки просто нереальных сроков разработки новых образцов — конструкторам назначили представление их систем на 1 октября 1930 г. (т. е. на окончательное решение задачи отвели менее двух месяцев).

Итак, первые попытки создания отечественного пистолета-пулемёта, несмотря на, казалось бы, «провальные» результаты, тем не менее дали определённый ценный опыт. А вот с пониманием того, что справиться с поставленной задачей «с наскока» не получится, всё обстояло гораздо хуже. В ход пошёл «директивно-административный ресурс» в виде постановки просто нереальных сроков разработки новых образцов — конструкторам назначили представление их систем на 1 октября 1930 г. (т. е. на окончательное решение задачи отвели менее двух месяцев).

Как и следовало ожидать, к вышеуказанному сроку ни один из образцов не был готов даже в виде макета. А уж когда работы перешли на 1931 г. пришло понимание сложности поставленной задачи и главный «апологет» внедрения пистолета-пулемёта в систему вооружения РККА И. П. Уборевич в качестве «временной меры» решился на «реанимацию» токаревского пистолета-пулемёта под револьверный патрон. В своём ходатайстве от 11 февраля 1931 г. к Председателю Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилову он несколько «покривил душой» утверждая, что — «…7,62-мм п.п. системы Токарева под патрон Нагана с обрезанными или обжатыми дульцами даёт при стрельбе удовлетворительные результаты. Для внедрения в войска тактики применения п.п. и широкого их испытания с целью выявления необходимости такого оружия и направления дальнейшей разработки в 1931 г. предложен заказ на 500 шт. п.п. системы Токарева. Прошу разрешить заказ». Как бы сейчас сказали — для опытной войсковой эксплуатации. Так что «ратниковский» подход с АК-12 и АЕКом придуман далеко не сегодня.

На изготовление такого количества пистолетов-пулемётов ТОЗу потребовался весь остаток 1931 г. В числе 500 ППТ имелись экземпляры с разной конструкцией прицелов, с разными длинами стволов и с различными конструкциями рукояток цевья или вовсе без них. Войсковые испытания проводились параллельно с полигонными испытаниями новых образцов, собственно, когда нужды в этих (войсковых) испытаниях уже и не было. Забегая вперёд следует отметить, что допуск на войсковую эксплуатацию неотлаженных систем был явно ошибочным шагом, который вызвал в войсках, мягко говоря, «настороженное» отношение к новому виду оружия. Ведь проверенная многими войнами и военными конфликтами мосинская «трёхлинейка» была проста и понятна любому бойцу, да и к тому же безотказна и всегда готова к боевому применению.

По окончании испытаний все ППТ были изъяты из войск и сосредоточены на армейских артскладах. «Второе пришествие» ППТ в войска произошло вынужденно в декабре — январе 1939–40 гг. в ходе «зимней» Советско-финляндской войны, когда из-за недостатка штатных (принятых на вооружение) ППД-34 они, наряду с автоматами Фёдорова, приняли «боевое крещение» при прорыве главной финской оборонительной полосы на Карельском перешейке. К этому времени организатор и вдохновитель работ по этой тематике И. П. Уборевич (1896–1937 гг.) был объявлен «врагом народа» и расстрелян.

|

|

Дегтярёва |

БНК ИНЗ-2 |

Токарева |

Прилуцкого |

Колесникова |

Коровина |

|

Масса без патронов , кг |

3,460 |

2,985 |

3,150 |

3,750 |

3,430 |

3,900/3,900 |

|

Длина, мм |

790 |

803 |

765 |

835 |

855 |

830/855 |

|

Высота без магазина, мм |

131 |

115 |

190 |

155 |

171 |

205/205 |

|

Ширина, мм |

71 |

66 |

65 |

65 |

49 |

50/60 |

|

Длина ствола, мм |

270 |

270 |

212 |

260 |

310 |

230/230 |

|

Кол-во частей при чистке, шт. |

4 |

5 |

11 |

12 |

6 |

5/5 |

|

Кол-во заводских частей без магазина, шт |

55 |

54 |

70 |

78 |

57 |

91/89 |

|

Усилие спуска, кг |

3,0 |

3,1 |

1,6 |

8,8 |

6,5 |

4,0/3,6 |

Итак, вместо директивно установленного срока представления новых пистолетов-пулемётов 1 октября 1930 г., перспективные образцы были подготовлены к полигонным испытаниям только спустя 8 месяцев, когда «локомотив» пистолетно-пулемётной тематики уже был переведён с должности Начальника вооружений на пост командующего войсками Белорусского округа. С июля 1931 г. по 20 апреля 1932 г. на полигоне прошли испытания семи пистолетов-пулемётов под патрон Маузера калибра 7,62 мм конструкций В. А. Дегтярёва № 1, Ф. В. Токарева № 1, С. А. Прилуцкого, двух образцов С. А. Коровина, И. Н. Колесникова и БНК ИНЗ — 2 (Ковровского инструментального завода № 2; БНК — аббревиатура фамилий авторов, к сожалению, достоверно не расшифрована). Целью испытаний было — «…выявление основных качеств п.п. в отношении: кучности боя, удобства в обращении, безотказности действия механизмов и определение действительности огня по удалённым целям на пределе пробивного действия пуль».

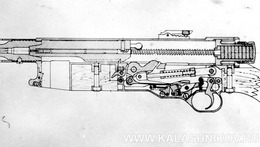

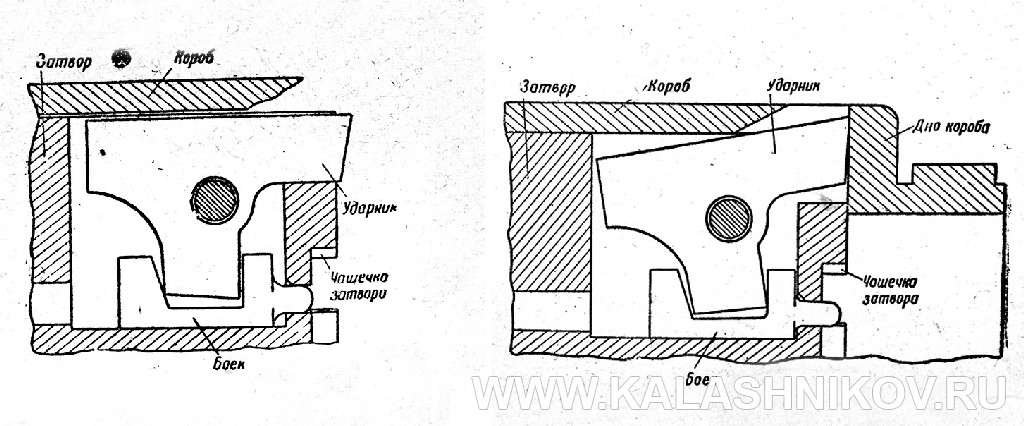

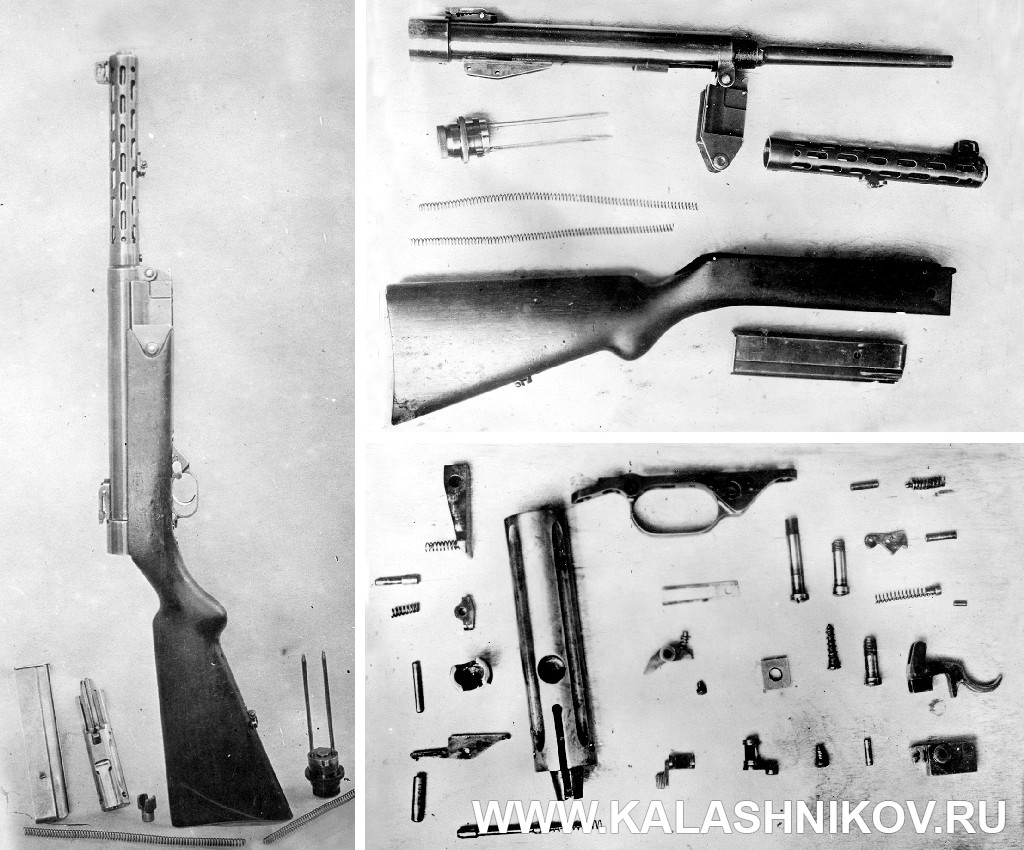

Рассмотрим конструктивные особенности пистолетов-пулемётов по порядку. Пистолет-пулемёт системы Дегтярёва № 1 со свободным затвором и рычажно-курковым ударным механизмом (по принципу действия — томпсоновского типа). Автоматическим предохранителем от преждевременного выстрела служит рычаг-ударник, не допускающий удара бойка по капсюлю патрона до полного закрытия ствола затвором. С левой стороны затворной коробки размещён выдвижной предохранитель, который при отведении затвора в крайнее заднее положение, будучи приподнят кверху, не допускает движения затвора вперёд даже при нажатом спусковом крючке. При опускании предохранителя вниз спусковой механизм становится в боевое положение. Прицел секторный, нарезан до 1400 м. Питание патронами производится из отъёмного коробчатого магазина секторного типа с двухрядным расположением 25 патронов. Общее устройство и взаимодействие частей пистолета-пулемёта Дегтярёва № 1 понятно из иллюстраций.

1 — ствол, 2 — кожух, 3 — ложа, 4 — затворная коробка, 5 — затыльник с трубкой, 10 — отражатель, 11 — затвор, 13 — ударник, 14 — боёк, 17 — коробка спускового механизма, 18 — спусковой рычаг с шепталом и пружиной, 19 — спусковая тяга с пружиной, 20 — разобщитель, 21 — спусковой крючок, 23 — прицел, 24 — магазин, 25 — подаватель, 26 — переводчик, 27 — закрепляющая планка со спусковой скобой и окном магазина, 28 — мушка

Пистолет-пулемёт БНК ИНЗ-2 по общему виду и принципу работы автоматики не отличается от пистолета-пулемёта Дегтярёва. Основным отличием является изменённая конструкция затвора и спускового механизма. Кожухи и затворные коробки при всей своей внешней схожести не взаимозаменяемы.

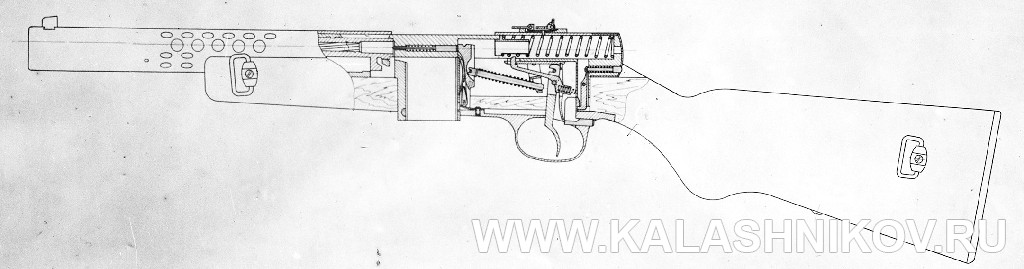

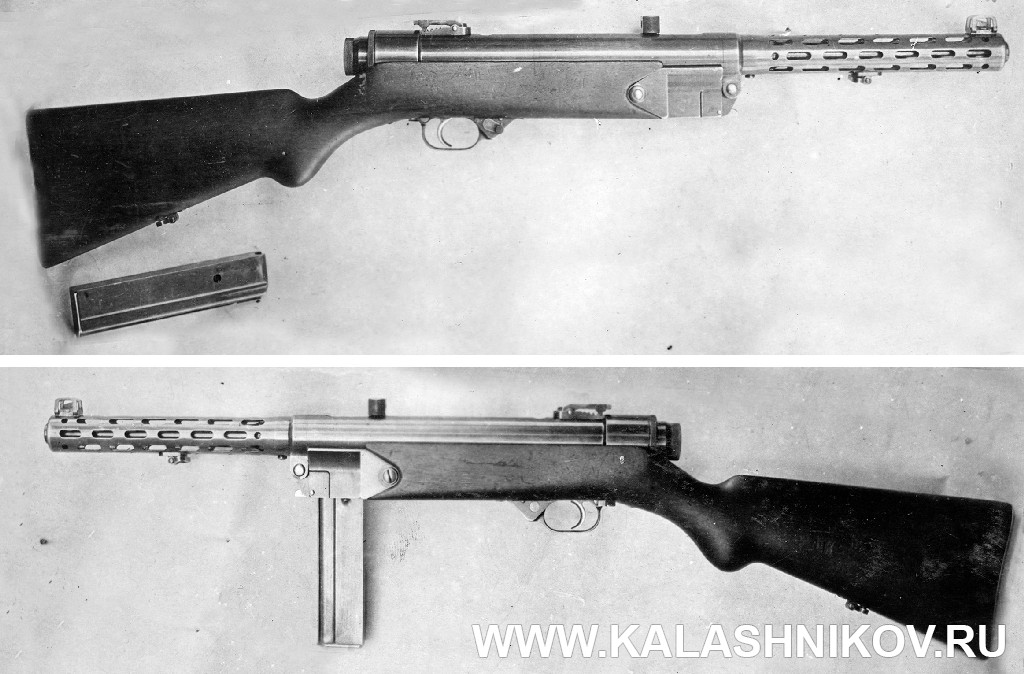

Токарев при создании своей конструкции решил применить техническое решение, проверенное при создании пистолета ТТ обр. 1930 г. (под тот же патрон Маузера калибра 7,62 мм)– автоматику на принципе короткого хода ствола с запиранием канала перекосом ствола в вертикальной плоскости по «браунинговской» схеме (то есть без серьги как у ТТ) с помощью взаимодействия копирных поверхностей соска ствола и вкладыша, запрессованного в остов перед приёмником магазина (светлый квадрат на илл. 7). На этой же иллюстрации хорошо видны два боевых упора затвора и боевые выступы на стволе. В основании спусковой скобы размещён перекидной переводчик-предохранитель. Ударный механизм куркового типа, что в сочетании с принципом запирания затвора в отличие от большинства остальных систем (за исключением пистолета-пулемёта Коровина второго образца) обеспечило стрельбу при нахождении затвора в переднем положении. Прицел простейший, состоящий из двух перекидных щитков на 100 и 200 м. Коробчатый двухрядный магазин секторного типа вместимостью 25 патронов очень схож с дегтярёвским, но на обеих боковых стенках имеет отверстия для контроля наличия патронов.

Кстати, некоторые технические решения, отработанные при создании своего пистолета-пулемёта, Токарев впоследствии повторит при разработке самозарядной винтовки СВТ-38: конструктивное оформление способа крепления спусковой скобы к остову, конструкция и расположение переводчика–предохранителя, конструкция УСМ (впоследствии усовершенствованная и скомпонованная в одну сборку со спусковой скобой) и расположение шомпола на боковой поверхности ложи.

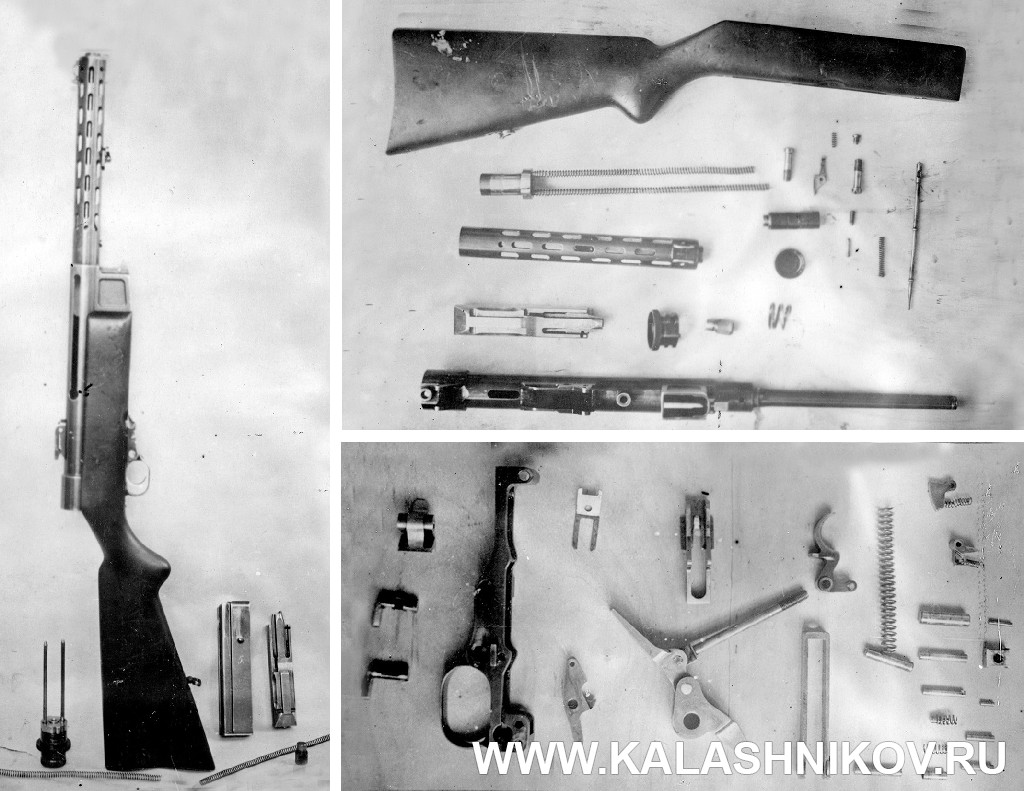

Пистолет-пулемёт системы Колесникова относится к типу автоматического оружия с неподвижным стволом и полусвободным затвором (с торможением при открывании). Притормаживание откатывающегося после выстрела затвора происходит с помощью поворотной боевой личинки затвора. Замедлитель темпа стрельбы с помощью вертикального перемещения инерционного тела притормаживает ударник при накате затвора. На левой стороне пистолета-пулемёта расположен переводчик-предохранитель флажкового типа. Питание патронами осуществляется из двухрядного коробчатого магазина секторного типа вместимостью 25 патронов конструктивно схожего с дегтярёвским. Кожуха, предохраняющего стрелка от ожогов нагретым стволом, нет.

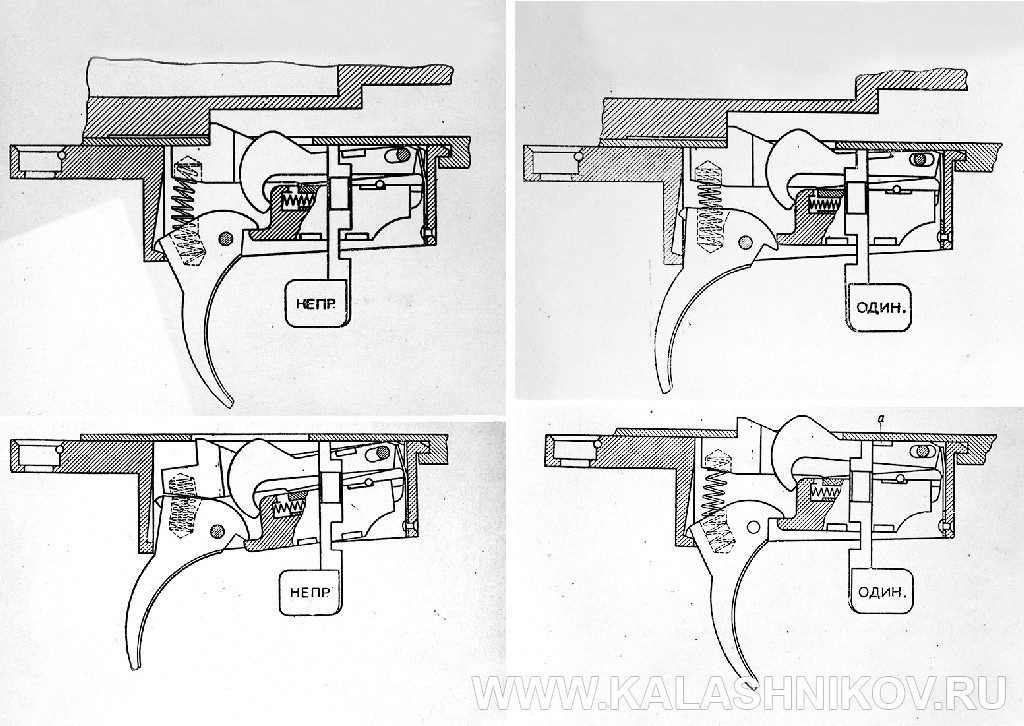

Пистолет-пулемёт Коровина 1-го образца относится к типу оружия с неподвижным стволом и свободным затвором. Спусковой механизм позволяет вести одиночный и автоматический огонь. Флажок переводчика вида огня расположен впереди справа спусковой скобы, а флажок предохранителя — сзади слева неё. Рукоятка затвора расположена сверху. Прицел секторный, нарезан до 500 м. Питание производится из прямого коробчатого магазина вместимостью 25 патронов.

Автоматика пистолета-пулемёта Коровина 2-го образца работает по той же схеме, что и первого. Конструктивно он отличается расположением рукоятки затвора (справа), ударно-спусковым механизмом куркового типа и расположением флажков предохранителя и переводчика (оба перед спусковой скобой слева и справа соответственно).

Работа автоматики пистолета-пулемёта Прилуцкого основана на принципе отдачи полусвободного затвора. Он имеет замедлитель темпа стрельбы компрессионного типа (воздушный). Флажок переводчика-предохранителя расположен на левой ст цороне коробки. Питание патронами производится из прямого коробчатого магазина вместимостью 25 патронов.

В заключение описаний конструкций пистолетов-пулемётов хотелось бы отметить смелые попытки разработки более технологичных прямых коробчатых магазинов под 7,62-мм патроны Маузера (с ярко выраженной «бутылочностью» гильзы) Коровиным и Прилуцким. Для решения этой технической проблемы потребуется более десяти лет.