Международный военно-технический форум «Армия-2016».

Тематика нашего журнала охватывает не только ручное огнестрельное оружие, ножи и пневматику, но и средства ближнего боя, а также системы вооружения, которые можно отнести к условно носимым. К таковым относятся и отечественные станковые гранатомёты, самым известным из которых является АГС-17 «Пламя». В связи с этим на выставке «Армия-2016» «КАЛАШНИКОВ» обратил внимание не только на автоматы/винтовки/пистолеты но и на ещё одну новинку — 40-мм автоматический станковый гранатомёт «Балкан».

Работа над 40-мм АГС началась в ЦКИБ СОО ещё в советские времена, но в конце 80-х проект был положен под сукно ввиду проблем с финансированием и принятием принципиального решения об отсутствии самой необходимости в более мощном АГС — 30-мм гранатомёт устраивал военных в плане огневой мощи, маневренности и дальности стрельбы.

К идее «сороковки» вернулись по итогам анализа применения АГС американцами в Ираке в 90-е годы, где М19 великолепно показал себя в пустынной местности на дальностях свыше 2 км, тогда как для АГС-17 предельной оставалась дистанция 1,7 км.

С появлением гранаты 7П36Д дальность стрельбы из АГС-17 увеличилась до 2,1 км, а существенно более лёгкий АГС-30 вкупе с выстрелом ГПД, кроме того улучшил маневренные качества отечественной системы. Но с точки зрения могущества выстрела 30-мм граната продолжала проигрывать «сороковке» весьма существенно. Кроме того, заставить нормально летать 30-мм гранату ещё на большие дальности без увеличения длины ствола не представлялось возможным.

Кстати, начинал проект «Балкан» в Туле талантливый оружейник Валерий Телеш, известный специалистам, прежде всего, как разработчик подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр» (6Г15). Он же продолжил курировать работы после их «реинкарнации» в Ижевске.

Инициатором возобновления работ в конце 90-х годов стали ГРАУ МО РФ и ГНППП «Прибор» — основной разработчик и производитель боеприпасов для малокалиберной артиллерии. Как основную, «Прибор» преподнёс идею возможности поражения целей не 2-3 гранатами, а одной и на бОльшей дальности (до 2,5 км). Надо сказать, что сухопутные войска не поддержали проект, поскольку крупнокалиберная система изначально получалась менее манёвренной, а увеличение боевой эффективности казалось неочевидным.

Тут надо отметить, что даже «Пламя», не говоря уже о АГС-30, был существенно легче американского 40-мм аналога — 31 кг против 55 кг (масса «Балкана» без БК — 32 кг), что давало гранатомётному расчёту существенное преимущество в манёвренности, очевидность которого признавали и американцы, неоднократно пытаясь сделать для М19 лёгкий станок, но из раза в раз упираясь в неприемлемую потерю кучности стрельбы. В то же время 40-мм граната, по сравнению с 30-мм боеприпасом содержит практически вдвое больше взрывчатого вещества и такое превосходство трудно игнорировать.

В любом случае, работы начались и соисполнителями «Прибора» стали «ЗиД» и «Ижмаш». Ковровчане продвигали новую систему с подвижным стволом, а в Ижевске в основу нового гранатомёта легла конструкция Телеша.

Предварительные испытания начались в 2007 г., но выявленные проблемы были столь значительными, что сроки всех работ пришлось сильно сдвинуть. В 2009 г. развалили Ржевский испытательный полигон ГРАУ, а в 2010 г. после отработки обоих макетных образцов «ЗиДу» перекрыли финансирование работ в этом направлении и ставка была сделана на «Ижмаш».

Примерно в это же время возникли проблемы с конструкцией новых гранат с улетающей гильзой, на разрешение которых ушло почти два года. В начале 2015 г. было получено положительное заключение о прохождении «Балканом» государственных испытаний и готовятся образцы для составления таблиц стрельбы и опытных войсковых испытаний, по результатам которых будет принято решение о дальнейшей судьбе «Балкана».

Несмотря на то, что на сегодняшний день нет достоверных данных о практической эффективности нового 40-мм гранатомёта, мне кажется уместным именно его считать главной новинкой «Армии-2016» в условном разделе стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Почему? Казалось бы, на выставке была представлена целая россыпь новинок, но весь вопрос в их статусе…

Я не считаю нужным тратить время на обсуждение «булпапов» на основе АК и ПК Института инженерной физики — каждый сходит с ума по-своему. Не вижу я ничего интересного и в рекордных винтовках Лобаева, представляющих из себя высококачественные, но вполне очевидные конструкции, не делающие погоды на оружейном рынке. Из представленного на «Армии-2016» с моей точки зрения внимания заслуживает, пожалуй, только экспозиция концерна «Калашников». Вопросов по новому «железу» — тьма, но как тут не вспомнить поговорку про воду, которая не течёт под лежачий камень.

Думаю, что демонстрируемая концерном активность и оперативность со временем обязательно трансформируется в дееспособность, соответствующую амбициям предприятия. В этой связи, прежде всего, не могу не отметить состоявшееся «приземление» некогда распиаренного сверх всякой меры проекта АК-12. В исполнении тогдашнего (2011 г.) главного конструктора «Ижмаша» Виктора Злобина это был совершенно фантазийный набор непроверенных, а подчас и просто авантюрных решений, приправленный труднообъяснимым желанием во чтобы то ни стало полностью перерисовать АК. Именно эта оценка поссорила меня с кучей «специалистов» и «экспертов» 4-5 лет назад, некоторые из которых, кстати, за прошедшие годы лишь укрепились в своём всезнайстве.

И что в итоге? Сегодняшний АК-12 представляет из себя просто модернизированный АК74М. Уровень вмешательства в конструкцию абсолютно адекватен требованиям времени и касается, прежде всего, эргономических параметров. АК-12 вместе с ковровским конкурентом условно успешно выдержал государственные испытания и сейчас находится на опытной эксплуатации в войсках. От того, что изначально называлось АК-12 у новинки сохранился, пожалуй, лишь один рудимент — своеобразная «корона» на переднем срезе ДТК. Кто-то из спецов концерна сказал, что этот элемент здорово помогает в рукопашной схватке. Без комментариев — я в таком примени автомата не разбираюсь.

А вот с активно обсуждаемым в интернете заявлением о том, что новая ижевская полуавтоматическая винтовка СВК ни много ни мало, а «убийца SCAR» мне всё понятно. Каждый год в мире появляется очередной убийца «глока» и т. д. и т. п. И публики, падкой на громкогласные заявления меньше не становится. И пусть. Если же говорить по существу, то СВК представляет из себя инициативную разработку концерна «КАЛАШНИКОВ» в статусе концепта. Не зная её «начинки», говорить о способностях оружия преждевременно, но это однозначно первая разработка ижевчан «с чистого листа» за десятилетия (!).

Предвижу, что в будущем относительно СВК нам будет о чём поговорить, поскольку этот образец обещает стать выдающимся в плане реализации возможностей применяемых патронов (7,62×54 или 7,62×51) — при массе пустого оружия всего 4,2 кг и длине ствола всего лишь 410 мм «Калашниковым» заявляется эффективная дальность стрельбы до 1000 м! Впечатляет…

Ещё одна новинка — малогабаритный сверхлёгкий (2,5 кг) автомат МА, в основу которого легли идеи последней разработки создателя СВД Евгения Фёдоровича Драгунова 1970-х годов (статья «МА. Малогабаритный автомат», «КАЛАШНИКОВ», № 1/2000).

Вещь понятная, нужная, но пугающая своей «пластмассовостью», которая преподносится исключительно как достоинство. Тут я бы отметил следующее. Во-первых, с чрезмерно пластиковым оружием иностранные оружейники уже намучились. Во-вторых, отечественные химики не дают оснований полагать, что они могут превзойти иностранцев в плане разработок инновационных конструкционных материалов. В-третьих, у наших конструкторов недостаточно опыта работ в этом направлении и т.д. т.п. Так что следует понимать — МА представляет из себя концепт в полном смысле слова и может развиваться в самых разных направлениях. Даже став платформой для нового автоматного семейства — почему нет?

В «пулемётной витрине» концерн представил РПК-16 — модернизацию ручного пулемёта РПК74М. Кроме эргономических нововведений, можно отметить появление двух вариантов оружия со стволами различной длины и демонстрацию очередного «бубна» — барабанного магазина большой вместимости. За последние 20 лет это третья попытка создать такой магазин, хотя, казалось бы, что мешает взять за базу 7,62-мм РПК? Вот только все ли помнят, что при переходе на калибр 5,45×39 от барабанных магазинов почему-то отказались? Почему? Тому есть причины, многие из которых «не рассосались со временем» и поэтому успех нового начинания я бы оценил как 50/50 — получится или не получится. С четырёхрядным секторным магазином на 60 патронов, кстати, не получилось — работы в этом направлении, наконец-то прекращены.

На выставке демонстрировалась и долгожданная снайперская винтовка СВ-98 с алюминиевой ложей в предсерийном варианте (кстати, уже мало кто помнит, что при принятии на вооружение СВ-98 «Ижмаш» в 1998 г. (!!!) клятвенно обещал заказчику в лице МО РФ после года серийного производства «пересадить» её в пластмассу). По моему мнению, это один из самых необходимых в армии образцов среди демонстрируемого оружия, поскольку винтовка отлично стреляет, а ложа из ламината была и остаётся её очевидным недостатком. Из личной практики, кстати, могу поделиться опытом установки ложи «Орсис» на СВ-98 (гражданский вариант «Рекорд»).

После смены штатной ложи на новую, винтовка приобрела современный внешний вид, продолжила отлично стрелять, но начала «козлить» при выстреле с сошки так, что контроль попаданий в оптику стал затруднителен — требовалось некоторое время для того, чтобы картинка успокоилась. Стали разбираться, даже высокоскоростную съёмку затеяли с профессиональной камерой. Оказалось, что проблема в упругих свойствах консольного цевья ложи типа «Орсис» Т5000 первого поколения — его можно просто рукой прожать на сантиметр в сторону ствола. Так что не всё, что красиво — хорошо работает. Сейчас, кстати, у «Орсиса» цевьё на снайперской винтовке другое.

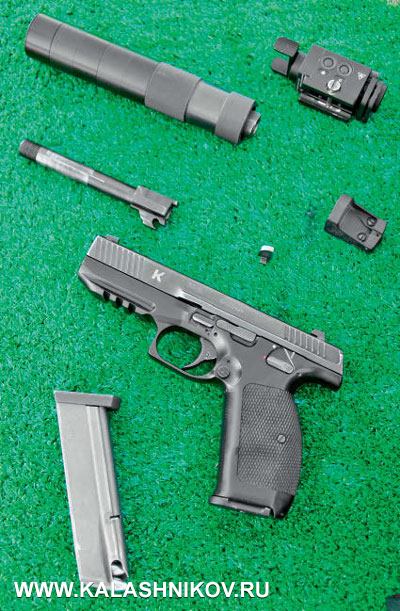

Ещё концерн показал на выставке вариант модернизации СВДС по типу предлагаемых на гражданском рынке, винтовку ВСВ-338 (калибр .338 LM), уже хорошо известный пистолет-пулемёт «Витязь» и очередной концепт пистолета Лебедева ПЛ-15.

Последнее изделие демонстрировалось, на мой взгляд, не в самом подходящем для армейской выставки варианте — со сглаженными элементами управления и самовзводным УСМ с усилием 5 кг. Поскольку ПЛ предполагает заводскую модульность конструкции, мне кажется, что стоило бы показать и другие комплектации.

Подводя итог выставке, которая в исполнении «КАЛАШНИКОВА» оказалась об оружии концерна «Калашников» (вынужденный каламбур), могу сказать, что в целом всё оно очень и очень интересно. Причём, если бы не концерн, писать нам было бы просто не о чем. Теперь остаётся надеяться, что с течением времени мы будем наблюдать сужение фокуса специалистов концерна на наиболее перспективных направлениях. Это как раз тот случай, когда количество должно перерождаться в качество.

И ещё. На такой выставке, как «Армия-2016» явственно понимаешь, насколько малую часть во всех потребностях вооружённых сил занимает стрелковое оружие. Но, без него — никуда…