Африканские патроны PMP калибра .30-06 Sprg. на русском морозе

Диктор не врал. Тем более, что −30 °С он и не обещал, ограничившись значением −24 °С, как средним по Ленобласти. Термометры же в автомобилях и метеостанциях на стрельбище в ССК «Невский» все до единого спорили друг с другом в диапазоне от −24 °С до −29 °С. Дисплей «Кестрела» инструктора клуба Артёма Глазкова показывал −28 °С и, поскольку он руководил стрельбами, именно эту температуру мы приняли как верную для проверки на морозостойкость охотничьих патронов PMP калибра .30-06 Springfield (7,62×64), произведённых не где-нибудь, а на другом конце света — в Южно-Африканской республике.

Я обратил внимание на разбежку температур исключительно для того, чтобы напомнить читателям о ненаучном характере нашего эксперимента — мы не используем аттестованное оборудование и утверждённые методики, а работаем по месту, здесь и сейчас, получая не данные испытаний, а результаты теста, который в полной мере имеет право называться потребительским. Вот и в этот раз сама идея попробовать «африканцев» на настоящем морозе пришла нам в голову буквально накануне стрелкового дня, когда прогноз погоды пообещал самую низкую температуру в январе, тогда как планировали мы начать редакционное знакомство с патронами PMP с банальной оценки кучности стрельбы в калибре .308 Win.

Усложнить тест мы задумали выбором оружия — я оперативно вызвонил своего давнего знакомого Сергея Бондаренко, владеющего самозарядными карабином Remington 750, а компанию ему составил Browning BAR Zenith из арсенала начальника стрельбища ССК «Невский» Вячеслава Волуцы. Таким образом, ансамбль у нас сложился по-настоящему интернациональный: африканские патроны, американский карабин, европейский карабин и русский мороз.

Что нас подведёт? Точно не мороз… Забегая вперёд отмечу, что слабым звеном во всём процессе стрельб оказался я сам, поскольку заранее в полной мере не освоил новую фотокамеру Olympus (раньше пользовался «в поле» «Пентаксом») и нормальной съёмки не получилось. Кстати и Pentax K-5 II, и Olympus OM-D E-М1 (обе камеры пыле- и влагозащищённые) гарантируют работу вплоть до −10°С, но Olympus не замёрз и на −28°С, с честью выдержав три часа «прохлады».

Итак, в нашем распоряжении оружие, патроны и стрелковые места. Из всей номенклатуры охотничьих патронов калибра .30-06, представленных в России (импортёр — группа компаний «Охотник») наш выбор выпал на самую тяжёлую пулю массой 14,26 г (220 gr). В продаже присутствуют также патроны с массой пуль 9,72 г, 10,89 г и 11,66 г (все пули в этом калибре полуоболочечные). Из странностей в материально-техническом обеспечении отмечу лишь прицел ПУ на «Браунинге» с увеличением 3,5х — не было времени на монтаж более мощной оптики взамен раритета из разряда вечных ценностей производства 40-х годов прошлого века. Опять же, в отличие от двух ПУ в редакции, данный экземпляр оказался «дальнозорким» в самую пору под мой правый глаз. На «ремингтоне» стоял «хозяйский» прицел Millet 1-4×24.

В первую очередь нас интересовала проверка безотказности комплексов «оружие/патрон» на запредельной для нормальных охот температуре. Я конечно понимаю, что в некоторых российских регионах стреляют зверя и при −35 °С, но несмотря на то, что сам вырос на Кольском полуострове, такие условия всё-таки правильнее отнести не к нормальным, а к экстремальным.

Разумеется, мы не могли обойти вниманием кучность стрельбы на 100 м на морозе, должны были оценить начальную скорость «африканской» пули при −28 °С в сравнении с её значением при нормальной температуре, а также посмотреть, насколько прогнозируемо понижается траектория на дальностях свыше 100 м.

Измерение начальной скорости пули мы совместили со стрельбой на кучность из «браунинга». Табличное значение при +15 °С для нашего патрона составляет 732 м/с. Для получения корректного значения скорости в наших условиях мы нормализовали патроны по температуре, выдержав 20 штук полчаса на холоде, а ещё 20 оставив в салоне автомобиля с работающим двигателем и климат-контролем, установленным на температуру +20 °С.

В результате измерений индукционным способом для холодного патрона мы получили среднюю начальную скорость 645 м/с (разброс скоростей в группе 22 м/с), а для тёплого — 676 м/с (разброс скоростей в группе 21 м/с).

При работе с тёплыми патронами я предварительно переместил их из автомобиля за пазуху и подавал в патронник по одному, чтобы не допустить охлаждения в первую очередь порохового заряда и капсюльного состава.

То, что начальная скорость пули даже тёплого патрона не дотянула до заводского значения не должно беспокоить потребителя. Дело в том, что на всех патронных заводах контроль скорости производится при стрельбе из баллистического ствола определённой длины, канал ствола и патронник которого изготовлены с особой точностью, в жизни встречающейся только в оружии для бенчреста, которое для сохранении своих удивительных характеристик эксплуатируется с особой и совсем не охотничьей нежностью. Свою лепту в падение начальной скорости вносит и присутствие газового двигателя, использующего часть энергии порохового заряда для перезаряжания оружия. В общем, со скоростью всё в порядке.

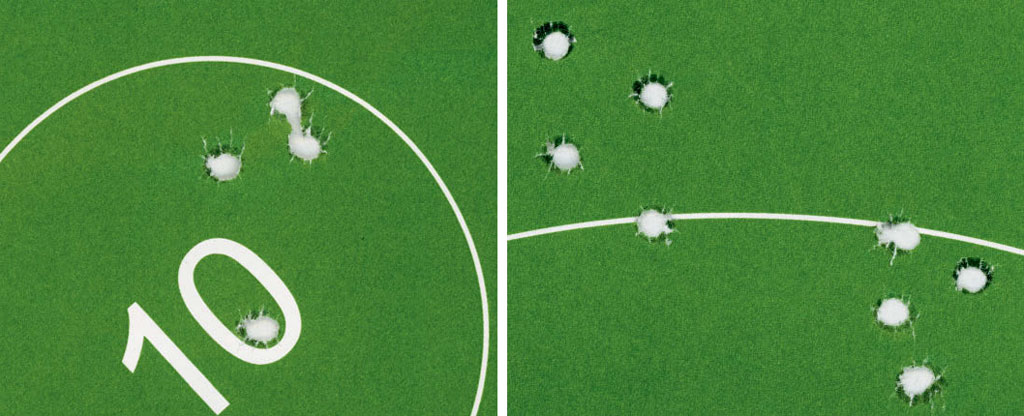

Кучность стрельбы на дистанции 100 м нас порадовала и из «браунинга», и из «ремингтона»: средний поперечник (группы по 4 выстрела) получился 27/35 мм (холодный/тёплый патрон) для «бельгийца» и 40 мм для «американца». Кстати, примерного совпадения поперечника для «холодной» и «тёплой» групп из «Зенита» следовало ожидать уже по схожему разбросу начальных скоростей в них. Средняя точка попадания при стрельбе тёплым патроном расположилась на 5 см выше СТП «холодной» группы — тоже вполне прогнозируемо по значениям средних скоростей.

Несмотря на лучшую кучность стрельбы, показанную «браунингом», оценивать траекторию полёта пули нашего патрона мы решили с использованием «ремингтона», поскольку для не боевой, а тестовой стрельбы даже на средние дальности «пенёк» прицела ПУ годится не лучшим образом. Опять же увеличение у «Миллета», чуть побольше.

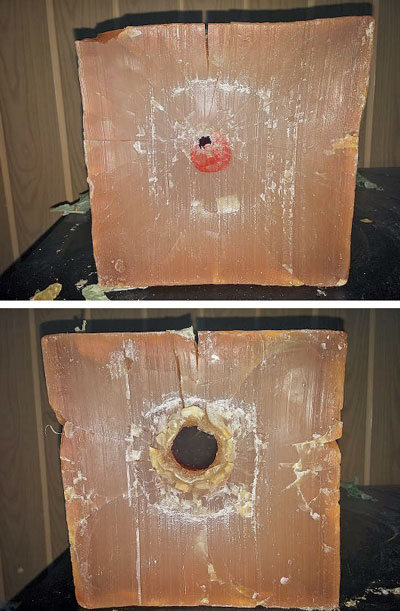

С учётом мороза решили ограничиться дистанциями 200 и 300 м. На 200 м группа с поперечником 85 мм легла на 22 см ниже точки прицеливания, а на 300 м опустилась на 84 см (поперечник 140 мм). На глазок получилось всё нормально, но всё же интересно, как полученные практические данные «бьются» с прикладной теорией, реализованной в мозгах какого-нибудь баллистического калькулятора. В качестве такового я выбрал фирменную программу Swarovski Optic, который всегда привожу в пример, как образец лаконичного и дружелюбного интерфейса, помогающего найти общий язык с ней стрелку любой квалификации.

Патронов РМР в базе данных этого калькулятора, к сожалению, не нашлось, но после ручного ввода данных (высота прицела над стволом, масса пули, актуальная начальная скорость, баллистический коэффициент пули) Swarovski насчитал нам понижение СТП относительно 100-метрового «ноля» 24 см для дальности 200 м и 85 см для дальности 300 м.

В яблочко! Причём с учётом показанной кучности на всех дальностях — в буквальном смысле слова. Разница в 1-2 см на 200-300 м вообще не должная волновать 99 % охотников принимая во внимание размеры типичных целей, а оставшиеся в меньшинстве стрелки-высокоточники свои коэффициенты всегда сами вычислят и поверят на стрельбище.

Что можно сказать по итогу нашего трёхчасового эксперимента? Главное, пожалуй, что южноафриканскому патрону можно доверять. Нормально работая с полуавтоматом на экстремальном морозе, он, безусловно, не подведёт и в более комфортных условиях.

Кроме того, несмотря на вполне благородное происхождение и удалённость завода в ЮАР от России, патрон PMP удивительным образом стоит разумных денег. Например, используемый нами продаётся по цене до 180 руб. за штуку (цены 2016 г.), что явно не дотягивает до 400-500 руб. за «Норму» с хорошей пулей, хотя и дороже сербского «Партизана» или 110-120 руб., который, в свою очередь, конкурирует скорее с отечественными патронами ввиду схожести используемых технологий. Вполне возможно, что на российском рынке патронам РМР предстоит реальная конкуренция с чешскими патронами S&B, которые, конечно уже хорошо известны нашим охотникам и пока, к счастью, доступны нам несмотря на евросанкции. А ну как (не дай бог, конечно) европейцы ещё гаечки подтянут? Кто бы мог подумать ещё пару лет назад, что в такой ситуации помогут не кто-нибудь, а южноафриканцы? Пока в стабильности поставок из ЮАР сомневаться не приходится.

Я знаю охотников, которые выбирая оружие, осознанно предпочитают сэкономить на «железе», планируя в дальнейшем тратиться на качественные (читай — дорогие) патроны. Такой подход совершенно не противоречит здравому смыслу. Тем более что в современных сложных условиях, когда охотники вынуждены откладывать смену своего карабина и расширение арсенала, наиважнейшее значение приобретает проблема сбережения имеющегося оружия, когда качество патрона определяет сохранение параметров ствола как техническую характеристику и как фактор, прямым образом влияющий на его остаточную стоимость.

И тут патроны РМР придутся российским охотникам как нельзя кстати…

P. S. На самом деле сомнений в способности патронов PMP нормально работать на холоде у меня изначально было меньше, чем нежелания мёрзнуть на свежем воздухе, поскольку я имею представление о головной компании Denel SOC Ltd., в которую входит Denel Pretoria Metal Pressings (торговая марка PMP). Эта фирма является известным в мире производителем и экспортёром самых разных систем вооружения: от гранатомётов до ракетной техники и авиационных систем, а в рекламных материалах PMP с гордостью упоминается тот факт, что во время Второй мировой войны почти половина использованных союзными войсками винтовочных патронов .303 British (почти 800 000 000 шт.) была изготовлена именно в Претории на заводе, который сегодня называется PMP. Так что исторически PMP относится к производителям с солидной репутацией, способным производить патроны для глобального рынка и применения в самых разных природно-климатических условиях.