В 2002 году в Германии вышел специальный выпуск оружейного журнала Visier, полностью посвящённый оружию Михаила Тимофеевича Калашникова. Среди прочих в нём был опубликован материал об истории автоматов Калашникова, производившихся в Германской Демократической Республике. Надеемся, что этот материал будет безусловно интересен всем интересующимся историей отечественного оружия.

В Зуле, как и во многих других регионах, Вторая мировая война привела к экономическому хаосу. Переход от тотального производства военного времени к значительно меньшим объёмам мирной продукции никому не давался легко. Было это непросто и для таких фирм как «Зауер и сын», «Хенель», «Зимсон» и «Кригхофф». Не хватало станочного оборудования. Начиная с 1947 года быстрому оздоровлению препятствовали демонтаж и уничтожение производственных мощностей. Но ещё тяжелее были бегство и принудительная эвакуация ведущих фабрикантов. К тому же в западной части Германии возникла конкуренция.

В 1957 году Министерство национальной обороны после изучения многих образцов оружия сделало выбор в пользу АК. После того как ГДР приобрела лицензию, начались приготовления, необходимые для производства «пистолета-пулемёта Калашникова», по-немецки сокращённо MРi-K. Было два варианта: MРi-K с деревянным прикладом и MРi-KmS со складывающимся металлическим прикладом, соответствующим русскому оригиналу. В первый год производства участвовавшие в изготовлении предприятия произвели 8359 изделий. Вследствие множества рекламаций, полученных при войсковых испытаниях, первая серия была принята только в 1959 году. Всё же дефекты выявлялись вновь и вновь. Причин их появления было много: новая технология, недостаток опыта при термической обработке деталей автомата и даже самовольные отступления от конструкции и технологии русского оригинала. Впоследствии при производстве следующих моделей проблем возникало уже меньше. Выпуск изделий К/KmS продолжался до 70-х годов.

22 июня 1947 года фирма J. P. Sauer& Sohn окончательно перешла в собственность земли Тюрингия и в том же году стала земельным предприятием Vereinigte Metallwerke, Geraetewerk vorm. Sauer & Sohn, Suhl («Объединённые металлообрабатывающие заводы и приборостроительный завод», бывший «Зауер и сын», Зуль). В сентябре 1948 года имя основателя фирмы окончательно исчезло из названия. В итоге 1 апреля 1953 года народное предприятие MEWA Fortuna-Werk, Suhl и пять других предприятий объединились в одно крупное юридически самостоятельное предприятие VEB Ernst Thaelmann Werk (ETW), Suhl (Народное предприятие «Завод имени Эрнста Тельмана», Зуль). В 1954 году завод начал свою хозяйственную деятельность по пяти направлениям производства. Такая структура сохранялась до 1969 года. В состав предприятия VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thaelmann, Suhl (Народное предприятие «Автомобильный и оружейный завод имени Эрнста Тельмана», Зуль) входили два крупных производственных подразделения, которые до основания предприятия в 1969 году были самостоятельными. В ходе дальнейшего развития происходила централизация производства и управления. В этой фазе планы обеих предприятий — бывшего народного предприятия имени Эрнста Тельмана и бывшего народного предприятия «Автомобильный и приборостроительный завод Зимсон» суммировались.

Внутри единого предприятия на производстве № 2 производились двуствольные горизонталки и специальная продукция, на производстве № 3 — спортивное оружие, на производстве № 4 — двуствольные ружья с вертикальным расположением стволов. В 1985 году, когда структура предприятия изменялась в последний раз, выпуск охотничьего и спортивного оружия и специальной продукции был сосредоточен на производстве под номером 2. «Специальная продукция» это кодовое название для изделий военного назначения в ГДР.

Организованной 1 июня 1949 года Народной полиции, органу поддержания правопорядка в основанной в этом же году ГДР, вначале не хватало всего. Такая же проблема стояла и перед созданным в 1952 году «Секретариатом государственной безопасности» (впоследствии Министерство безопасности). Для решения этого вопроса имеющиеся запасы оружия с двух мировых войн (неважно какого происхождения) ремонтировали, отлаживали или дорабатывали. Перевооружение началось с заявления ГДР о присоединении к Варшавскому договору, которое было сделано 14 мая 1955 года. Предписания Объединённого Командования Вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора по содержанию, объёму и срокам перевооружения имели обязательный характер. Этот орган занимался вопросами производства и распределения оборонного имущества, а также и передачей лицензий и координацией производства вооружений.

С июня 1956 года в ГДР была создана отрасль промышленности — «производство стрелкового оружия и боеприпасов». Продукция предприятий этого сектора производилась преимущественно по лицензионной документации. Поэтому оружие не могло изменяться ни по конструкции, ни по установленной технологии производства без согласия соответствующих служб ННА.

После того как русский АКМС не был принят армией ГДР, и к тому же эксплуатация MРi-KmS (лицензионный вариант АКС) дала негативный опыт, немецкие конструкторы решили обратиться к другим, известным в мире техническим решениям. В 1970 году началось производство MРi-KMS-72. Его единственное отличие от MРi-KM — складывающийся приклад. В отличие от предшествующей модели и русского оригинала он складывался на правую сторону. Этим вариантом в ГДР были вооружены специальные подразделения, десантники, спецподразделения «Штази» (Министерства безопасности), а также экипажи танков, вертолётов и катеров. Изображённый вверху вариант отличается к тому же укороченным стволом. Модель: MРi-KMS-72 (стандартная). Калибр 7,62х39, темп стрельбы 600 выстр./мин, длина: 895 мм, 680 мм (со сложенным прикладом), длина ствола 415 мм, масса 3,0 кг (без патронов)

Как самый западный в стратегическом отношении член Варшавского договора, ГДР получила первые образцы советского стрелкового оружия в первом квартале 1956 года, непосредственно после вступления в силу Закона о создании ННА от 18 января 1956 года. При изучении оружия в Министерстве национальной обороны руководство министерства, наряду с другими образцами, сделало выбор и в пользу «автоматического карабина Калашникова». Но такое обозначение типа оружия не могло быть утверждено в ГДР. В восточногерманскую оружейную историю он вошёл под неправильным названием «Maschinenpistole Kalaschnikow» (пистолет-пулемет Калашникова), сокращённо MPi-K. Министерство решило организовать лицензионное производство MPi-K (с деревянным прикладом, под обозначением Geraet K31) и со складывающимся прикладом (KmS или Geraet K32). По указанию Технического управления 21 февраля 1957 года в Рудных горах под Аннабергом-Бухгольцем для удовлетворения собственных потребностей в автоматах Калашникова было основано народное предприятие VEB Geraete- und Werkzeugbau (GWB), Wiesa (Приборостроительный и инструментальный завод, Виза). В это время на заводе имени Эрнста Тельмана в Зуле производили охотничье и спортивное оружие, турбинные лопатки, пишущие машинки, арифмометры, швейные машины и другую мирную продукцию.

Директива по разделению производства К 31/32 предусматривала немедленную организацию производства как в Визе, так и в Зуле. После годичной подготовки в мае 1958 года в Зуле началась перестройка оборудования на производство деталей для обоих вариантов «калашникова», которая закончилась в середине июля этого же года. Начиная с октября и до конца года в Зуле были изготовлены первые партии деталей. К сборке в Зуле не приступили из-за нехватки специалистов. Завод в Визе в кооперации со своим партнёром смог выпустить первые 8359 автоматов. Остальная часть планового задания не могла быть выполнена, поскольку в Зуле производство развернули не полностью.

Из-за большого количества рекламаций первая серия автоматов, собранных в Визе, была принята только в декабре 1959 года. Это имело последствия: по распоряжению Министерства национальной обороны Управление народных предприятий UNIMAK в первом квартале 1960 года разработало концепцию обеспечения качества производства изделия «К» на заводе в Визе и также в Зуле. Из UNIMAK, которое существовало с 1956 года как объединение народных предприятий по производству «специальной продукции», впоследствии сформировался Комбинат специальной техники в Дрездене. Разделение производства для достижения нового уровня в 320 000 автоматов предусматривало сборку в Визе и в Зуле, причём в Визе должны были производиться оба варианта автомата. Для завода в Зуле планировалось производство только «К 31». Рост выпуска деталей для спецпродукции и готовых автоматов, разумеется, оказывал влияние и на производство гражданского оружия.

Завод в Визе организовал производство ствольных коробок для варианта с деревянным прикладом и совместно с заводом в Зуле к 30 июня изготовил 80 образцов. К 15 августа они были собраны в Визе и представлены для войсковых испытаний. С середины ноября 1961 года ствольные коробки варианта «K» в Визе пошли в серию. Но проблема разделения сборки между заводами в Визе и в Зуле продолжала оставаться открытой. Большой скандал разразился в начале 1961 года, поскольку выявилось низкое качество изделий. Испытания показали недостатки, но, несмотря на это, отступления от советской документации были разрешены и дальше. Какие-либо неотложные меры приняты не были. Зачастую нарушалась даже технологическая дисциплина. Главными источниками периодически возникавших недостатков была неправильная термическая обработка деталей вследствие несоблюдения советской технологии, путаница с марками стали и отчасти из-за нехватки измерительного и регулирующего оборудования в термических цехах. Поисков виновных было достаточно, о подлинных же причинах не говорил никто.

1 ноября 1961 года было издано следующее распоряжение: с момента его опубликования заказчиком для всех изделий, произведённых в ГДР и полученных по импорту, становился начальник артиллерии Министерства национальной обороны. Изделия, поставляемые по договорам, представлялись ему и складировались. Одновременно для деталей оружия были установлены новые кодовые обозначения.

Когда в 1961 году первые АКМ появились в импортной поставке, то ГДР приобрела лицензию на производство, и в октябре 1962 года военно-технические службы начали перевод документации на немецкий язык. АКМС в ГДР принят не был. Серийный выпуск деталей начался 15 марта 1964 года. С 1965 года, параллельно с производством стандартного АКМ, дорогие деревянные детали постепенно стали заменять пластмассовыми. Сначала это были ствольная накладка и пистолетная рукоятка, а с 1966 года начали ставить и пластмассовый приклад.

Как и в случае с MРi-KM, руководство ГДР в 1981 году подписало лицензионное соглашение на производство АК74 с деревянным прикладом. Но вместо деревянного приклада ответственные лица выбрали пластмассовый приклад КМ (представлен на верхнем снимке; на дульную часть автомата навинчена втулка для холостой стрельбы). Вариант со складывающимся прикладом АКС74 немецкие инженеры снабдили уже испытанным в войсках металлическим прикладом от KMS-72.

Для того, чтобы не иметь тех проблем, которые возникли при производстве предшествующих моделей KM/KMS-72, руководство ГДР решило вложить инвестиции в завод имени Эрнста Тельмана. Производство изделия 920 началось в 1984 году. И суммарный выпуск составил около 250 000 автоматов.

В июле 1970 года в ГДР начали производство автомата MPi- KMS-72 по собственному проекту. При этом конструкторы использовали складывающийся на правую сторону плечевой упор. Было бы некоторым преувеличением называть его собственной разработкой ГДР. Явно ощущалось влияние известных в мире конструкций прикладов. Постоянно выявлялись дефекты ствола и газового поршня. Проблемы были связаны с хромированием канала и поверхности поршня. Несмотря на то что контроль и сортировка стволов производились отделом технического контроля спортивного оружия, после сборки и испытаний патронами с усиленным зарядом такие «хромированные изделия» постоянно возвращали в Зуль, что вело к снижению выпуска продукции.

Для производства готовых изделий КМ/KMS-72 завод в Визе поддерживал кооперацию с 45 предприятиями, производившими детали. Договорные отношения существовали с 550 (!) предприятиями, деятельность которых имела значение для производства изделия 910. Рабочая группа Министерства общего машиностроения, сельскохозяйственного машиностроения и автомобильной промышленности, созданная в 1980 году в Визе и Зуле, пришла к заключению, что выпуск готовых изделий КМ/KMS-72 в Визе определяется поставками стволов с предприятия в Зуле. Причинами нестабильности производства, по оценке Министерства, были как материально-технические, так и организационные проблемы. Первые мероприятия по их устранению в 1979 году провёл генеральный директор комбината IFA. В первую очередь это было обусловлено тем, что в следующие годы на спецпроизводстве должны были перейти к изготовлению новых изделий, которые предъявляли значительно более высокие, чем прежде, требования к технологии и обеспечению качества.

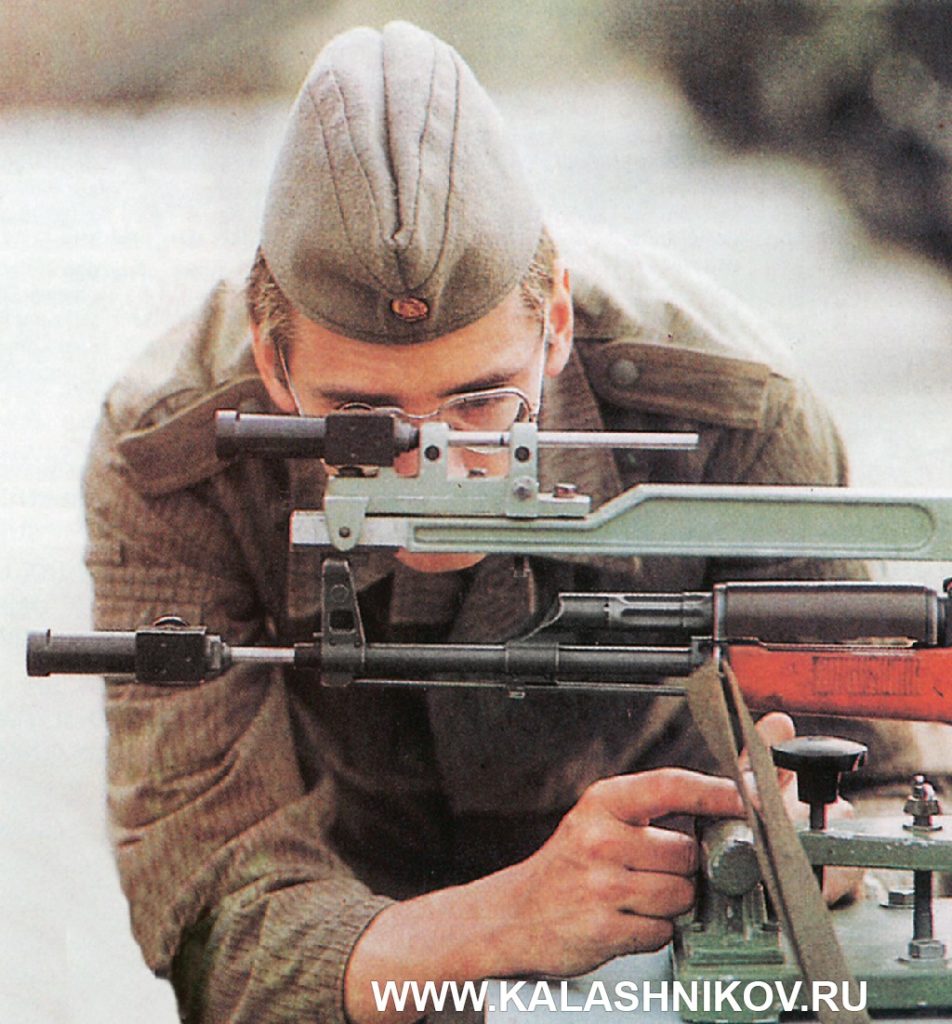

После введения автоматического стрелкового оружия во всех армейских частях и военизированных организациях инструкторам боевой подготовки ННА потребовалось тренировочное малокалиберное оружие. При этом предусматривалось, что малокалиберное оружие по внешнему виду и приёмам обращения должно как можно ближе соответствовать стандартной модели. В отличие от оригинала, KK-MРi-69 представляет собой систему с отдачей свободного затвора. Образец был разработан не на заводе имени Эрнста Тельмана, а коллективом центральной оружейной мастерской в Зуле. Серийное производство началось в том же году, но на вновь образованном народном предприятии «Автомобильный и оружейный завод имени Эрнста Тельмана» в Зуле. Калибр .22 LR (5,6 мм), вместимость магазина 15 патронов, практическая скорострельность 100 выстр./мин, длина 870 мм, длина ствола 434 мм, прицел имеет установки на 25, 50, 75 и 100 м, масса 2,9 кг (без патронов), 3,45 кг (с полным магазином)

По межправительственному соглашению между СССР и ГДР от 15 мая 1981 года была достигнута договорённость о приобретении ГДР лицензии на производство АК74 и АКС74 (но производился только АК74). В дальнейшем был использован пластмассовый приклад от КМ, вариант автомата со складывающимся прикладом в конце концов был снабжён прикладом от KMS-72.

Для «стабилизации производства спецпродукции и обеспечения налаживания производства изделия «920» на народном предприятии «Завод по производству автомобилей и охотничьего оружия имени Эрнста Тельмана» инвестирование было продолжено. В это время и завод в Визе превратился в эффективное предприятие с современным оборудованием и персоналом, насчитывающим 1400 человек. Производство изделия «920» началось в 1984 году. Удовлетворение потребностей армии было гарантировано, в крайнем случае предполагалось привлекать производство спортивного оружия. В 1987 году завод в Визе начал разработку штурмовой винтовки «Вигер 940», чтобы удовлетворить потребность Индии в варианте АК под патрон 5,56х45.

Но после первых поставок в Индию и Перу договор был расторгнут. Основание — объединение Германии.